火山学に関する地球物理学や地質・岩石学、地球化学分野の計測・調査技術を活火山の現場で学んでもらうため、令和7年3月9日から14日までの6日間、日本で最も活発な噴火活動を継続する火山の一つ、鹿児島・宮崎県境に位置する霧島山においてフィールド実習を行いました。全国14の大学から、地球物理学、地質・岩石学、地球化学を専攻する大学院生24名と、教員13名が参加しました。

初日はまずえびの市営露天風呂跡に移動し、産業技術総合研究所が中心となり日鉄鉱コンサルタント株式会社とともに行っているコア掘削作業の現場を見学しました。その後宿泊先のえびの高原ホテルに移動し、宮本毅助教(東北大学)による講義と西村太志教授(東北大学)による実習開始の挨拶がありました。

えびの市営露天風呂跡にて松島喜雄氏、古川竜太氏、草野有紀氏(産業技術総合研究所)より、まずキャップロックなど霧島硫黄山浅部の構造や火山活動のモデルについて比抵抗探査などの調査結果を交えて説明がありました。その後4班ほどに分かれて実際に得られた浅部構造のコアやその掘削に用いる機材を見学し、熱水系が発達した火山に見られる変質帯の形成やその調査方法について学びました。

宮本助教より、地質学的観点から霧島山周辺の地形や形成史についての紹介がありました。テフラ層序や地質図、階段ダイアグラム、全岩化学組成などを踏まえながら、南部九州における霧島火山の位置づけやそれを構成する韓国岳、新燃岳、御鉢などの火山の形成史について講義がありました。また、最近1万年の活動やマグマだまり位置などの地下構造についても解説がありました。

2日目は火山活動に関する講義およびガイダンスの後、巡検に出発しました。

松島健教授(九州大学)が、2011年および2018年の新燃岳噴火と2018年の硫黄山噴火を含む最近の火山活動について紹介しました。GNSS基線長や水準、InSARなどの測量や地温分布、ドローン赤外画像などの観測結果に基づき、霧島火山地下の圧力源や活動推移に関する解説がありました。

霧島山最高峰である韓国岳(標高1,700 m)と活発な噴気活動を続ける硫黄山での巡検を実施しました。えびの高原からの登山道沿いの露頭や韓国岳の山体崩壊地形の解説を受けつつ、韓国岳山頂を目指しました。全員無事に登頂し大波池火口などを遠望した後、規制区域への入域申請を事前に行ったうえで硫黄山噴気地域の観察をおこなったほか、火山ガス観測の様子を見学し、地震計など観測点の解説も受けました。途中雪がちらつくなどあいにくの天気ではあったものの、予定通りの充実した巡検となりました。

各班での野外実習がほぼ終了した13日、東京大学地震研究所霧島火山観測所を見学しました。松島教授や中尾茂教授(鹿児島大学)、森田雅明助教(東京大学)から観測装置について説明があったほか、内部を見学し観測所が有人で利用されていた当時の観測について学びました。

全体共通の講義や巡検以外は、地球物理、地質・岩石、地球化学の各コース班に分かれて、それぞれ講義と実習が行われました。

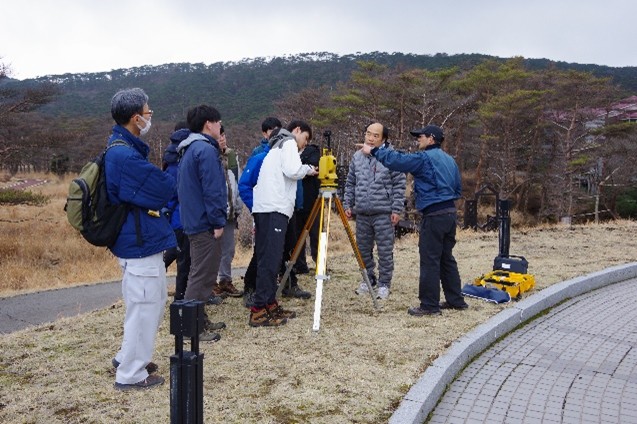

3月11日は午前に山本圭吾助教(京都大学)による精密水準測量の講義が行われ、水準測量の方法や誤差要因、その軽減方法およびGNSSやInSARなどほかの測量方法と比較した特徴について詳しい解説がありました。続いて松島教授による圧力源解析の講義が行われ、解析に用いる茂木モデルやそれに基づく変位量と圧力変動量などの関係について演習を交えて学びました。その後ホテル外にて、松島教授、山本助教、中尾教授の指導のもと水準測量に用いる水準儀や標尺を使う練習を行いました。午後は事前に道路使用許可を申請した区間のうち、ホテル東京大学地震研究所の観測所とえびのエコミュージアムセンターを結ぶ道路上で測量を行いました。

3月12日は午前に中尾教授によるGNSSによる測量に関する講義があり、測位方法による精度の違いなどについて学びました。その後ホテルの外に出て実際にGNSS観測機器を設置し、データ取得を待つ間に前日にやり残した区間の水準測量を行い、1級水準の基準を満たす観測ができたことを確かめました。午後は中尾教授よりトータルステーションを用いた測量に関する講義を受けた後、ホテルの外で練習を行った後実際の観測を行いました。観測機器を撤収した後、各自水準測量で得られたデータから圧力源解析を行いました。

3月13日はまず中尾教授よりGNSS解析に関する講義があり、その後ソフトウェアを前日までに得られたデータの解析を行いました。水準測量、GNSS、トータルステーションの観測結果解析やそれぞれの結果の違いについて考察するとともに、2班に分かれての発表準備を進めました。

3月11日は、まず伴雅雄教授(山形大学)が「火山地質概論」の講義を実施し、噴火タイプと分類、噴火堆積物の種類と判別、火山体とその構造、及び火山地質から読み取れる噴火履歴について学びました。その後、テフラが観察できる御鉢の東麓にある御池周辺にあるに向かいました。宮本助教と伴教授の指導の下、テフラ露頭を観察し、噴火様式の違いを反映した岩相の違い、本質物と類・異質岩片の識別、噴火のない時期を示す土壌の識別などについて学び、堆積物から噴火の推移や様式を推定する方法や、柱状図作成方法を教わり、作成に取り組みました。午前は雨で、色の判別や記録が難しい中での作業となりました。午後はやや小ぶりになり、午前の観察地点から北西方向の連続露頭において、鬼界カルデラの大噴火によってもたらされたオレンジ色のテフラ(アカホヤ火山灰)、霧島の噴火によるテフラや溶岩流など、多様な堆積物を観察し、ルートマップの作成に取り組みました。その後、午前観察を行った場所にて必要な試料を採取しました。

3月12日は、午前中伴教授が「火山地形概論」の講義を行い、火山の地形について、及び地形の観察から噴出物の種類や火山形成史の大まかな推定が可能であることを学びました。その後、赤色立体図と実際の地形を比較確認しつつ移動し、新燃岳の南西部に位置する新湯周辺で火砕流堆積物の構造と分布の特徴などを観察しました。多数のフローユニットからなる火砕流および火砕サージの堆積物について、堆積構造や本質物と類・異質岩片の識別などに着目しなから、噴火履歴を構築する課題に取り組みました。午後は、ホテルにて、韓国岳~不動池付近にて赤色立体図を基に、地形分類図を作成しました。また顕微鏡観察用の試料の前処理や、顕微鏡の組み立てを行いました。夜は、井村匠講師(山形大学)が指導に加わり、露頭観察や地質調査に関する多数の助言を受けました。

3月13日は、井村講師が「火山岩岩石学概論」の講義を行い、火山岩の分類や火山砕屑物、火山灰について教わり、前日までに調査した露頭などで採取された噴出物の観察から、どのような情報を読み取ることができるかを学びました。講義に引き続き、井村講師と宮本助教の指導の下で実体顕微鏡による噴出物の観察方法を学びました。実際に顕微鏡で火山灰を観察しながら、含まれる構成物の種類や特徴に基づき、観察から読み取れるマグマプロセスを調べました。その後、翌日の発表に向けて3日間で行った課題の内容を班ごとにまとめる作業を行いました。

3月11日午前に、森俊哉准教授(東京大学)による「MultiGASを用いた火山ガス組成の測定」の講義が行われ、火山ガスの組成の特徴や採取・測定方法、MultiGAS(マルチガス)の原理について学びました。続いて、寺田暁彦准教授(東科大)による「ドローンの基礎」の講義が行われ、ドローンによる火山研究事例、ドローン観測に必要な法的知識を学と共に、今後の発展性について考えました。その後、標準ガスを用いたMultiGASの校正方法を学び、実践しました。午後には、田中良助教(北海道大学)・森田助教の指導のもと、エコミュージアムセンターの隣で、学生一人一人がドローン操縦の練習をしました。そのあと、小型のMultiGASを装着したドローンを操縦し、立ち入り規制区域となっている硫黄山の噴気ガスの測定を行いました。

3月12日午前には、前日に硫黄山付近が雲で覆われて中断していたドローン観測を再開しました。ドローンに装着されたカメラの映像やMultiGASのセンサーから送信されるデータをみることにより、硫黄山の噴気の火山ガス測定を行いました。火口付近の風が強く噴気が横方向にたなびく難しい環境でしたが、よい記録を取ることができました。午後には、森准教授・森田助教による、MultiGASの較正方法、データ解析方法についての解説がありました。その後、各自で取得したガス成分濃度データの解析を開始しました。

3月13日は、引き続きデータ解析を行い火山ガスの各成分の濃度比を求めました。また、2班に分かれて、データ解析結果について検討し、硫黄山の噴気活動について考察しました。

最終日の3月14日は、実習内容をまとめた発表会を行いました。地質・岩石コース2班、地球物理コース2班、地球化学コース2班のグループに分かれて観測・データ解析の成果を発表しました。学生からは普段の専門分野や今回の実習内容を踏まえた質問が多数出るなど、活発な議論が行われました。最後に教員による講評を行い、今後に向けた助言が受講生たちに伝えられました。